城に着いたのは午前2時をすぎていた。

本当は夕方前に到着して霧深い街を見下ろす城を眺めたかったのだが、列車がいつ動くのかなんて分からない時代だ。

昨今の状況下においてライトアップも中断されている城は、ミステリアスというより全容がまるで見えないただの闇の一部だった。闇と私との境界線のように浮かび上がる扉を開けて、係の者に事情を簡単に説明する。国籍と人種と健康状態をそれぞれのパスポートで証明すると、後はスムーズに部屋に案内された。

「明日は霧は晴れるようです」

就寝の挨拶の代わりに係員は努めて明るくそう言ったが、明日もこの城を眺めることは難しいだろう。城から外に出ることが出来ないからだ。入れないカフカとは対照的だが、似たような不条理さを味わうことになるだろう。

明日私が会うのは、全て死人だ。

組織の女性が訪ねて来た時には、私はすっかり準備を整えていた。といっても身だしなみだけ、なにせどんなものに備えたらいいのかもはっきりしないミッションだ。私は彼女の説明を待った。

朝食はパプリカのマリネが絶品だった。トーストにパプリカと少し厚すぎる生ハムをのせて頬張っていると、向かいの席の彼女がやっと事情を話し始めた。

「結論として、お願いしたいのは選別です」

つまりは死刑執行人か。ある程度予想していたとはいえ、心浮き立つ依頼ではもちろんない。

「その基準を私が?」

「ええ、包括的医学知識と、特殊な知識をもつ貴方にしかできない仕事だと我々は考えております」

“特殊な知識”の部分は非常に言いづらそうに言葉を選んでいたが、意味は十全に伝わる。私が道楽で研究している、とうに失われた道徳哲学について言っているのだ。

道楽で、と言ったが、私は本来はそれを中心に研究する者だと自認していて、医学は余技的に学んでいるつもりだ。しかしもちろん世間がそう判断することはなく、私も面倒を避けるため医学研究者を名乗っている。

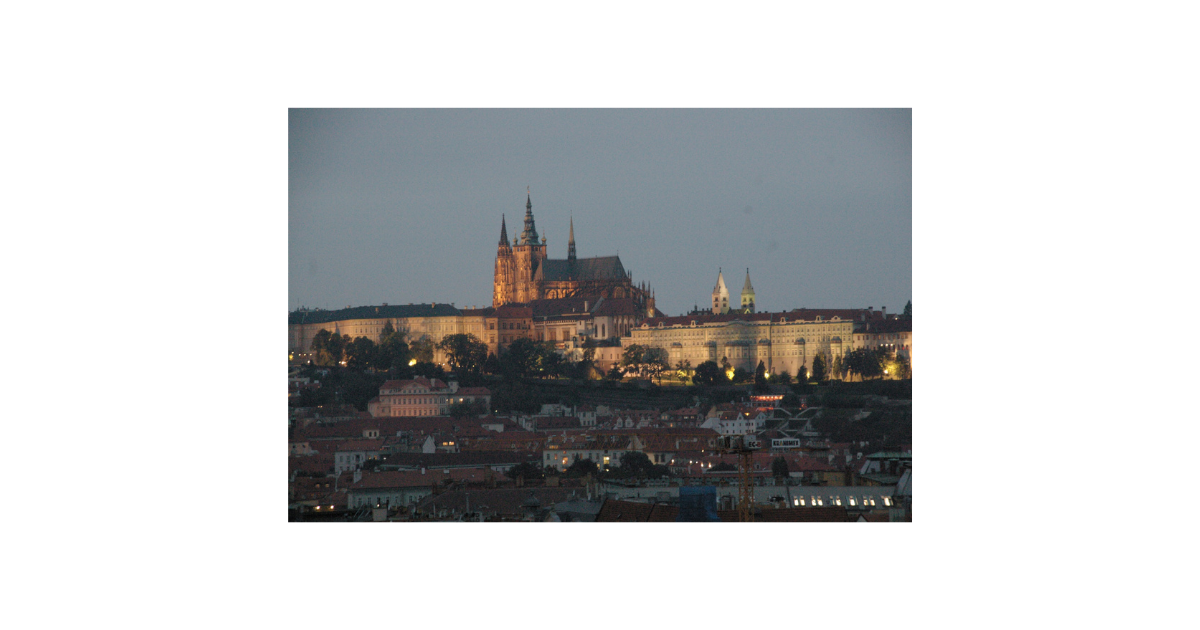

外から見た城が、私が知っているかつての様子と今でも変わらないのだとすれば、中がこうなっていることに誰もが驚くだろう。

非常に機能的で整理された構築物で、デザインはシンプル、そして何より規模が計り知れないほど大きい。おそらく地下に大きな空間を取ることでこの収容院は規模を保てているのであろうが、頭にある城の外観とこの構築物を結びつけるのは難しい。

一応病院としての機能がメインではあるようだが、収容されている患者にかなりの自由が与えられているため、見ようによっては屋内リゾート施設のようにも見える。

重度の感染力をもつ患者はもちろんそもそも産まれてこないので、厳密に患者を仕分ける必要もないようだが、それでも幾人かは(むしろ偏見によって)完全隔離されているらしい。

自由な見学が認められたので(もちろん厳密なゾーンの制限はあったが)、私は患者とも触れ合ってみた。

健康パスポートが支給されず、世界に居場所を失ってここにたどり着いた彼らは口を揃えて「ここは天国だ」と言う。私からすれば一生同じ場所から出られない不自由さに絶望しそうだが、より大きな絶望を味わっている彼らにとっては、この中の制限された自由ですらありがたいのだろう。

確かに病気が発見されて命を奪われずにここに来れるのは好運なことだろう。世間的には彼らはすでに「死人」であり、ここで送っている「余生」はボーナスステージのように感じているのかもしれない。

黒子の量が基準値より多いという病にかかってしまった少年はこう言っていた。

「僕は人種的にも劣等タイプが発現してしまっているので、むしろ病気がわかってよかった。もちろんお金がなかったら殺されていたかもしれない。親には感謝してるよ。でもあのまま生まれた場所で暮らしていたら、仕事としてはよくて“人間堤防”になれたかどうかだよ。ここならいくらでも好きな本を読めるし、自由な時間がたっぷりある。病気と言っても困った症状はまるでないしね」

彼は最後にこっそり私に夢を打ち明けてくれたが、それは彼との秘密なので話すわけにはいかない。非常に前世紀的な夢だったということだけ記しておこう。

自由な視察が終わり、2日もすれば私はすることがなくなった。

最終の会議は5日後に設定されているが、私はこれ以上患者と触れ合う理由を感じられず、かといって複雑な選別システムの構築をプログラムするつもりもなく、長大な報告書を書く必要もなさそうで、かといって自らの研究を進める気にもならず、結局は部屋にこもって音楽を聴きふけるだけだった。

その間、ずっとこの城を出て外から眺めたいとだけ思っていた。

やっと会議の日がやってきた。私は休憩することに疲れ切っていた。

女性は今朝は緊張した面持ちで私の部屋を訪ねてきたが、私は会議に向けてはとてもリラックスしていた。

何か言いたそうだが何も口にしない彼女と朝食を済ませ、私たちは会議室に向かった。

30人ほどのメンバーがすでに揃っていた。

所長など、幾人かはすでに紹介された人物だったが、ほとんどは初見の人物ばかりだ。おそらく各国政府の担当者も派遣されているのだろう。リモートで会議に参加しているメンバーも多いはずだ。

所長が要人を紹介し始めようとするのを私は制した。

早く終わらせてしまおう。

いずれにせよ、期待されている言葉は一つなのだ。

「全員、生かす必要はないと思います」

皆の顔に安堵の色が広がるのがあからさまに見てとれ、そのあまりに予想通りの反応に少し笑いそうになってしまった。笑みを噛み殺して私は付け加える。

「ただし、条件があります。安楽死は危険です。患者ではなく、貴方がたの精神に不要なダメージを与える可能性があります」

皆が息を飲んだ。

「一人一人、首を切断して殺しなさい。殺す時は係員一人に対して患者一人を原則とされるとよい。ギロチン程度の機器を用いるのはいいですが、なるべく目の前で、自らの手で殺すこと。殺しに臨場し、殺しに慣れることです」

ざわつく会議室内に私の声が続けて響く。

「その時は『殺す』という強い意志を皆が持つことです。人殺しの顔ができない人間には、人を殺すことなどできない。さぁ、皆で人殺しになりましょう」

「なんなら私が先陣を切ってもいいですよ。この収容院を丸ごと墓地にしてやりましょう」

私自身、人殺しの顔になってそう言った。

inspired by